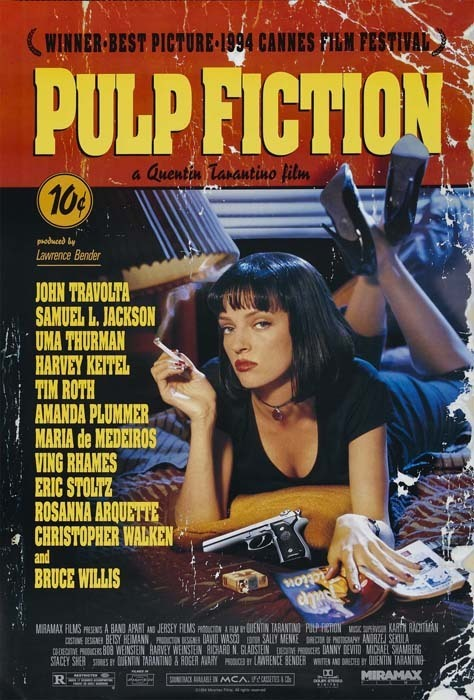

[펄프픽션] 옳은 게 어딨어 임마!

나만의 추석 특선!!

명절이고, 연휴다. 차례를 지내지 않는 가족이라면 집안에 짱박혀 시간을 죽일 방법을 강구해야 한다. 크리스마스, 구정, 추석이 대표적으로 특선영화가 봇물 터지는 시기다. 아버지께서 신문을 보실 적엔 연휴 편성표를 가위로 오리기도 했다. 올해 추석은 내가 선택한 영화로 시간을 보내보기로 했다.

쿠엔틴 타란티노 - 이 감독, '노빠꾸'구나!

'쿠엔틴 타란티노'란 이름을 처음 들었던 때는 <킬빌>을 봤을 때다. 그저 시원스러운 액션이 좋았다. '이 감독은 노빠꾸구나' 하는 생각을 했었다. 유혈이 낭자하는, 그리고 사지가 마구 날아다니는 거침 없는 묘사. 그 정도로만 알고 있었다. <데스프루프>도 딱 그 정도로 통쾌한 맛에 봤다.

이 장면을 만든 사람이었어?

수많은 리메이크를 남긴 장면일 거다. 아마 휴대폰 CF에도 패러디됐던 걸로 기억한다.

영화사의 한 장면이지 않을까. 존 트라볼타도 저렇게 탱탱할 때가 있었다니. 하긴 <토요일 밤의 열기>서도 충분히 젊은 그를 만날 수 있지만. 어쨌든 존 트라볼타(빈센트), 사무엘 잭슨(줄스), 브루스 윌리스(부치)가 한 영화에 모두 나온다는 사실만으로 봐야 할 이유가 있는 영화다.

펄프픽션, 잡것들.

펄프픽션(PULP FICTION)은 소위 말하는 똥종이(갱지)에 인쇄한 싸구려 통속소설을 말한다. 완전한 종이로 제작되기 전의 상태를 펄프라고 하는데 그 펄프가 맞나보다. 그런 종이에 고상한 소설이 담겨 있을리 없다. B급 소설 또는 저질스러운 포르노가 주된 내용이었다고 한다.

쿠엔틴 타란티노의 문화적 경험을 설명해준다고들 한다. 평소 마니악한 기질이 있는 타란티노는 영화광으로 유명하면서도 B급장르를 사랑했다. 찾아보니 그렇다. 영화의 구성, 촬영 기법 등에서 기존의 법을 어기는 과감함이 보인다. 자유분방하고 키치(Kitsch)한 매력이 돋보인다. 화면의 톤에서 캐릭터까지 한마디로 '잡것'들의 향연이다.

각자 개념은 다르다

보스가 멀리 출타하는 동안 자신의 부하에게 아내를 수행하라 맡겼다. 그런데 그 부하가 아내의 발을 마사지해 주었다. 그 사실을 알게 된 보스는 부하를 4층에서 내던져 하반신을 못 쓰게 만들어 버렸다. '발 마사지'가 그렇게 중대한 문제였을까? 줄스와 빈센트는 이 문제를 가지고 한참을 입씨름 한다.

각자 멋에 취해 살아가는 하류인생들에게도 나름 곤조가 있다. 남들이 넘어오지 않았으면 하는 선이 있다. 이 영화는 각자의 개념 속에서 '뭣이 중헌디?'를 묻는다. 정극이 중요한가? 형식이 중요한가? 승부조작에 관한 계약 이행? 아니면, 7년간 항문에 보관된 시계?

역시 하루만 사는 무뢰배들 인지라 이성적이고 교양 있는 방식으로 대화가 이뤄지지는 않는다. 그냥 자기 이야기만 빽빽거리면서 우왕좌왕하는 게 이 영화의 매력이다. 차곡차곡 정리된 서사로 영화가 끝난다면 과연 매력이 있었을까 싶다. 그렇게 분석적으로 의미를 찾으려고 할 필요가 없다.

영화 URL: (https://www.themoviedb.org/movie/680-pulp-fiction?language=ko-KR)

별점: AAA

어릴적에 괜시리 멋지게 보이던 영화인데 다시 보고싶어지네요. ^^

ㅎㅎㅎ 젊을 때 보기 딱 좋은....ㅋㅋ

본것 같은데 오래돼서 기억이 잘... 이번주 관람 목록에 넣어어 겠습니다ㅡ ㅎ

ㅎㅎ오랜만에 VHS 비디오 테잎의 질감 속으로!