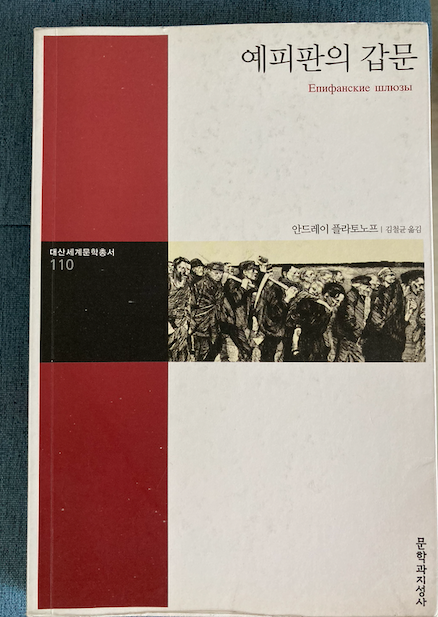

[서평]안드레이 플라토노프 - 예피판의 갑문

통증으로 기억되는 시기들이 있다. 성장통 이었다고 말하기엔 흉터가 생길 정도로 심각했고, 나았다고 안심하기에는 여전히 쿡쿡 찌르는 아픔이 존재하는, 그런 생채기들의 시절. 어느 개인에게나 그러한 시기들이 있고, 그 범주를 넘어 공동체, 더 나아가서는 국가 단위로서 통째로 겪는 아픔의 시간도 역시 있다. 개인과 집단이 서로 얽힌 관계라서, 1인칭으로서의 아픔이 전체의 아픔을 구성하고 전체의 아픔은 1인칭으로 변이한다. 그 가운데에서 몇몇이 역사를 ‘발전하는 과정’으로 파악해야 한다는 이상을 발견하고 십자가를 지길 자처한다. 더 나은 사회, 더 합리적인 시스템, 더 정의로운 국가를 위한 헌신. 대부분 이러한 헌신은 실패로 끝난다. 그들 역량의 부족으로만 치부할 수는 없다. 세상에 존재하는 인간이 각각 다른 60억개의 방식으로 존재하고 생각하기 때문이고, 그것을 무시한 기만이나, 몰랐던 무지나, 모든 이가 같은 꿈을 꿀거라는 거대한 착각이 치명적이기 때문이다. 단일한 생각은 없다. 인간은 동일하게 생각하지 않으며 그들 저마다의 이상은 서로 전쟁한다. 정의는 모두의 소망이 아니며 평등 역시 모두의 꿈이 아니다. 그래서 스스로 사회의 발전을 위해 헌신했던 이들이 실패하는 것이다. 이 실패는 개인과 사회의 통증이 순간적으로 통합되는 지점이기도 하다.

플라토노프가 자신의 사춘기적-감히 이렇게 이야기 할 수 있다면, 어쩌면 그보다 후대의 내가 기술적 우위를 누린다는 것만으로 이런 교만을 부릴 수 있을 테다-이상에의 실패를 바탕으로 적어 내려간 중단편집 ‘예피판의 갑문’은, 개인과 사회의 통증이 같은 값의 주파수로 공명하는 장이다.

최초의 사회가 제공한 이상을 품고 변질된 사회에서 부패하지 않은 채 산다는 것은 순수할 뿐만 아니라 배반을 인지하지 못하는 무지이기도 하다. 이것은 책망의 대상은 아니더라도 매우 안타까운 일 정도는 되는 것이어서, 플라토노프는 자신의 모습을 풍자와 비하 등의 다양한 방식으로 변형시켜 아직 깨지 못한 자들에게는 경고이자 변질된 사회에는 위협이 되는 사격을 가한다.

본래 글쓰기 뿐만 아니라 엔지니어를 업으로 삼았던 그였기에, 젊었을 적 자연의 일반적 순리와 섭리를 깨는 일종의 무한 동력을 꿈꾸었던 듯 하나, 그 꿈이 산산조각 나버렸음을 <예피판의 갑문>과 <마르쿤>으로 증명했고, 소비에트 사회의 이상향을 좇았으나 틀린 길이었음을 깨달았다는 듯 <그라도프 시>와 <국가의 거주자>, <회의하는 마카르> 등의 이야기로 반전을 삼는다. 결국 이 중단편집에서 가장 핵심이 되는 것은 <비밀스러운 인간>이라고 여겨지는데, 어디에도 속하지 않고 전진과 도주 사이를 왕복운동하는 푸호프가 바다 위 거센 폭풍 속에서 아무도 듣지 못한 아코디언과 청아한 목소리를 홀로 듣는 장면은, 인간 자체가 비밀스러운 것이어서 자기자신을 알 수 없는 것인지, 아니면 비밀스러운 인간 자체가 작가의 이상향인지 헤매게 만드는 짜릿함을 안겨준다.

인간에게는 피가 흐르고, 기계에는 기름이 흐른다. 플라토노프의 글에서는 기름 냄새가, 그것도 새까맣게 변색된 기름의 찌든 내가 나는데, 나는 그것이 그가 본래 엔지니어여서인지, 기계가 된 사람이어서인지, 사람이 되지 못한 기계여서인지를 알지 못하겠다. 아마 누군가는 기름 냄새 대신 핏내를 맡을 수도 있겠다.