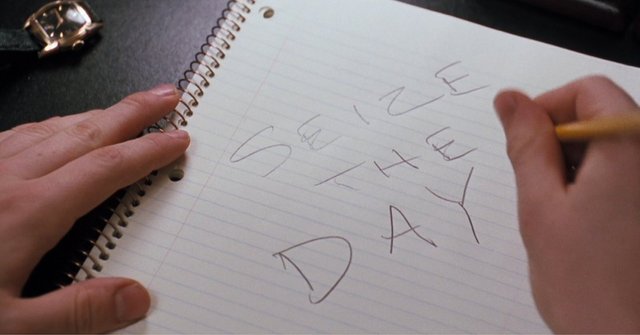

PUISI; Media Bermain-main

SAYA SELALU ingin bermain-main, juga dalam menulis puisi. Tetapi bukankah setiap karya kreatif sebenarnya ditukangi oleh spirit bermain-main, bahkan Huizinga bilang manusia bukan seserius homo sapiens, melainkan menyukai senda gurau, ludik atau homo ludens. Dalam ludik ada permainan peran, hidup dibangun oleh permainan peran itu. Lihat saja, 22 orang berlarian mengejar satu bola untuk dimasukkan ke dalam apa yang diyakini mereka sebagai gawang. Apa mereka tak bisa beli bola atau tidak memiliki bola? Kenapa tidak beli satu bola untuk masing-masing mereka? Mereka tentu saja mampu membeli bola untuk diri masing-masing, namun untuk terlibat dalam permainan mereka harus turut aturan, dibatasi oleh ruang dan waktu yang disepakati, dan memainkan perannya masing-masing. Bukankah situasi yang sama terjadi pada Negara, presiden mulanya rakyat biasa yang harus memainkan peranan kuasa dalam ruang dan waktu tertentu; pada saat itu kita harus menanggapi dalam peranan sebagai rakyat. Semuanya main main.

Sekarang kita lihat satu cuplikan dari keyakinan, pada kehidupan sebelumnya manusia adalah cacing (seperti diyakini para biku pada film Seven years in Tibet). Bila manusia mulanya cacing, bagaimana ia meyebarang menjadi manusia?

Bermain-main dengan gagasan itu dalam puisi. Kita bisa memainkan kata cacing dengan kata-kata yang mengitarinya kemudian meluaskan lagi dengan medan dari kata-kata di sekitar cacing. Burung adalah kata yang dipilih untuk menjadi bagian dari kehidupan cacing, lalu dari kata burung diluaskan menjadi terbang, “burung” (milik lelaki), pipis, wc, mangsa-memangsa, dsb. Setelah itu, jadilah satu puisi yang penuh “main-main”. Pada puisi yang penuh gagasan, mestinya tidak lagi kental memainkan kata-kata.

Bermain-main dengan kata “T(t)uhan” (ketika menuliskannya dengan huruf “t” kecil, bisa diartikan bukan “Tuhan sebenar-benarnya” –seperti digagas Nurcholis Madjid pada tahun 1990an), kemudian memainkannya dalam sebutan repetitif: TuhantuhanTu.. yang menghasilkan bunyi jadian “hantu”. (t)uhan seperti itu tak punya kuasa, ia menempati ruang dan waktu–walau dalam mimpi, bisa saja berperilaku layaknya manusia.

Memainkan kata “disunat” contohnya, seharusnya hanya faraj saja yang disunat. Namun ketika membayangkan bahwa agama bisa saja “menyunat” segala hal: kepala tinggal setengah, tangan tinggal sesikut, kaki tinggal sedengkul. Semuanya atas nama agama. Tak ada protes dalam puisi ini, kecuali rasa kecewa. Mungkin rasa kecewanya itulah protesnya, atau mungkin juga ia hendak menegaskan bahwa beragama memang berarti membiarkan diri “disunat” berdasar norma agama.

Puisi dilain waktu juga memainkan tokoh sebagai gagasan utama. Semisal: Freud dan Jokpin (Joko Pinurbo), Freud dikenal dengan gagasan hasrat sexual sebagai penentu kedewasaan dan Jokpin dikenal dengan puisi yang mengungkap soal sarung, celana, dan burung. Keduanya bisa dimainkan dalam satu pengikat: kelamin, tabu, dan pembebasan.

Ada kepuasan tersendiri ketika berhasil bermain-main melalui media puisi. Dalam permainan ini, kita seperti melihat badut yang sindirannya (sekasar apa pun) tetap mengundang gelak. Namun demikianlah kekuatannya, tak terasa namun tak bisa ditolak.

Manusia agar semakin manusiawi.

Menurut Huizinga, membutuhkan ruang untuk bermain. Sayangnya ruang publik resmi tak menyediakan keleluasaan untuk bermain, selalu saja ada nafsu “menyunat” permainan menjadi sangat resmi. Untung “masih ada puisi” yang memberi ruang bermain bagi Penyair, dan siapa pun yang ingin memanusiawikan dirinya.

Kutengok-tengoklah orang berpuisi. Ada yang yang suka bunyi, lain orang memilih makna. Ada yang menganggap makna sebagai penjara, sementara bunyi jadi pembebas.

Lawan di seberang berpikir sebaliknya. Jadi bingung hendak memilih yang mana. Keduanya gratis dan sering tak sampai pesannya. Sastra belum sampai dimana-mana, masih jadi pemuas daulat Tuan, belum jadi penguat semangat hamba. Puitisme telah dirampok iklan!

Puisi bisa jadi hanya seni merangkai kata, isi atau gagasan tak penting dibicarakan. Pencapaian puisi kadang ditentukan dari kemampuan penyair dalam mengolah bentuk-bentuk kata menjadi apa yang disebut puitis atau bersanjak. Bila puisi hanya demikian, puisi tak lebih hanya keterampilan kriya. Haruskah puisi hanya bernilai dari bentuk, dari kemasan?

Soedalah bung, penyair memang tak bisa dipercaya!

puisi adalah realitas yang di sembunyikan dalam metafore

puisi sendiri tak lepas dari realitas itu sendiri.

Puisi mempunyai beberapa sudut pandang imajinasi ketika orang membaca tapi tak lepas dari kerangka atau pokok tema

Semisal

Jelas sekali realitanya menceritakan tentang begitu sederhananya peristiwa yang terjadi dalam kenyatan