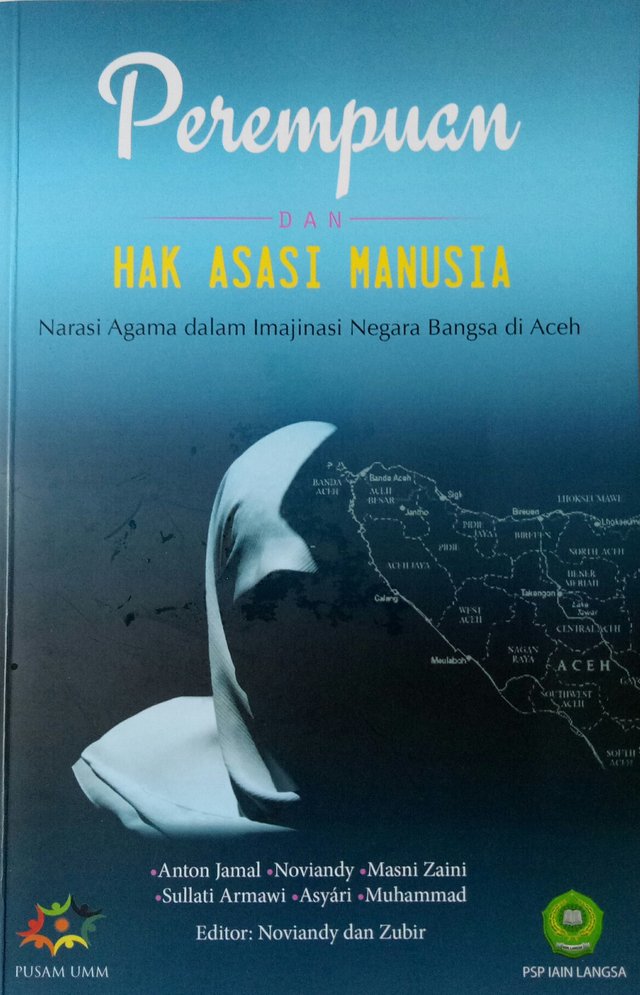

[Bedah Buku] Perempuan dan Hak Asasi Manusia: Narasi Agama dalam Imajinasi Negara Bangsa di Aceh

Secara historis, syariat Islam dan perempuan memiliki hubungan yang tidak pernah terpisah dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Aceh. Sejak masa kerajaan-kerajaan Aceh dan peperangan melawan penjajahan, perempuan Aceh turut memiliki andil besar di tengah-tengah masyarakat. Perempuan Aceh menjadi kunci pergerakan di Aceh dan syariat Islam menjadi hukum yang digunakan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Sehingga jelas sudah, syariat Islam merupakan “ruh” di Aceh. Beranjak dari dasar inilah, Masni Zaini melihat bahwasanya syariat Islam sebagai ruh masyarakat Aceh dan posisi perempuan Aceh yang pernah jaya dulunya harus dianggap penting. Terlebih lagi jika melihat pada perkembangan syariat Islam dan perempuan kontemporer, ternyata kini banyak sekali fenomena yang menggambarkan ketimpangan-ketimpangan dan menyeret perempuan dalam posisi tidak menguntungkan. Oleh Masni, qanun-qanun syariat Islam yang telah secara sah ditetapkan di Aceh saat ini masih banyak yang tumpang tindih dalam proses implementasinya. Beberapa di antaranya adalah terlihat pada adanya ketimpangan pada sisi simbol-simbol pakaian, keagamaan/ibadah, pendidikan, kesejahteraan, dan sisi kebebasan terhadap perempuan. Harusnya, implementasi syariat Islam di Aceh mampu memfasilitasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan. Bukan hanya menuntut dan memberikan justifikasi yang kemudian justru cenderung menyudutkan perempuan Aceh.

Di sisi lain, Noviandy menjelaskan bahwa bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan di Aceh lebih dari sekadar ketidakadilan terhadap fisik. Ketidakadilan terhadap perempuan ini hadir dari konstruksi sosial dan budaya yang masih kental berada di Aceh, yaitu budaya patriarki yang kemudian merambah ke dalam proses penciptaan produk-produk hukum syariat Islam di Aceh. Syariat Islam di Aceh yang seharusnya menjadi “hadiah” bagi masyarakat Aceh justru menjadi alat yang dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan (dominan), sehingga imbasnya adalah munculnya produk hukum yang tidak ramah pada perempuan dan keterbatasan sarana/prasarana yang mewadahi perempuan. Mirisnya, ketimpangan yang muncul akibat produk hukum yang kurang sensitif terhadap perempuan menimbulkan permasalahan baru pada perempuan Aceh, yaitu diskriminasi berlapis, ketika kalangan perempuan di Aceh terkena dampak hukum syariat Islam dan kemudian ditindas kembali oleh kondisi sosial tempatnya berada.

Syariat Islam sebenarnya sudah sangat jelas menjelaskan posisi Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Fahriansyah, yang harus dilakukan adalah mengubah mindset berpikir masyarakat luas untuk tidak memaksakan konsep/definisi HAM lainnya, terutama dari Barat, pada konsep HAM dalam Islam. Pemaksaan konsep ini justru hanya akan menimbulkan pergesekan ideologi di tengah-tengah masyarakat, yang ujung-ujungnya dalam penerapannya justru mendorong munculnya tindakan diskriminasi. Oleh karena itu, di Aceh perlu penegasan konsep HAM yang sesuai dengan landasan Syariat Islam agar tidak menjadi tumpang tindih. Jika pemahaman ini tidak tertanam dalam masyarakat Aceh, maka yang muncul adalah “ketidaksadaran” di tengah-tengah masyarakat Aceh bahwa telah terjadi suatu kesalahan berpikir/bertindak yang kemudian hanya akan melanggengkan kembali bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di dalam proses penerapan syariat Islam. Bahkan fatalnya, perempuan Aceh itu sendiri menjadi tidak sadar bahwasanya mereka telah dikukung dalam kondisi tertindas.

Ditegaskan kembali oleh Nafi’ Muthohirin, jika menilik kembali dasar kesejarahan di Aceh, maka bentuk feminisme di Aceh harusnya menjadi antitesis dari feminisme di Barat. Konsep syariat Islam yang universal menjadi jawaban atas HAM dan perempuan di Aceh. Hanya saja, taring patriarki yang mengakar kuat dalam sistem sosial dan budaya Aceh, kemudian kembali menyudutkan perempuan Aceh. Tafsir-tafsir misogini atas syariat Islam menjadi salah satu penyebab terbentuknya produk hukum syariat Islam yang bias jender. Sehingga dalam masyarakat Aceh kontemporer, tidak salah lagi bahwa perempuan menjadi sosok minoritas ganda (double minority). Secara lebih jauh, produk hukum syariat Islam di Aceh ketika diterapkan hanya menjerat pada tataran simbol yang justru rentan menjebak kalangan perempuan di dalamnya. Masyarakat pun kemudian ikut-ikutan mengamini penindasan yang secara “vulgar” diterapkan pada para pelaku atau korban yang kebanyakannya adalah perempuan. Pelaku dan korban penerapan syariat Islam di Aceh dibuat malu dan ditindas keduakalinya oleh publikasi/sorotan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri.