(스팀잇 연재소설) [PANic Song -chapter 7] Riddle(3)

“괜찮으세요?”

“자, 잠시 만요. 속이 메스꺼워서….”

땅바닥이 사납게 일어나는 것 같다. 휘청거리는 몸을 가누기 힘들어 신일은 의자 깊숙한 곳에 등을 밀어 넣었다.

“잠시 쉬었다 하시죠. 죄송해요. 신일 씨에게는 자세한 설명이 필요하다고 생각해서….”

“아뇨. 당연히 그러셨어야죠. 이해합니다.”

“차라도 한 잔 하시겠어요?”

혜원은 신일의 답변을 듣기도 전에 의자에서 일어나고 있었다.

이런 상황에서 저렇게 태연히 말할 수 있다는 건, 이런 흉측한 사건에 그만큼 익숙하다는 뜻일까. 신일은 놀라움인지 섬뜩함인지 모를 감정을 숨기며 혜원을 올려봤다.

“예, 감사합니다. 조금 쉬면 괜찮아 질 거예요. 최대한 도와드리기로 했는데 이 정도는 감수해야겠죠.”

“고마워요. 제가 커피 한 잔 뽑아 올게요. 잠시만 기다리세요.”

혜원은 자신이 불러낸 불쌍한 참고인에게 약간의 휴식이 필요하다고 생각했다. 8년차 수사관인 그녀에게조차 버거운 사건이다. 책만 읽고 살던 샌님이 이런 엽기적인 사건에 쉽게 적응할 리 없다. 혜원은 천천히 몸을 틀어 평소보다 느린 걸음으로 자리를 비켜 주었다.

신일은 몸속 땀이 모두 증발한 기분이었다. 결국, 이렇게 돼버린 건가. 범인의 정체에 겨우 한 걸음 다가갔다 생각했는데, 놈은 진작부터 길목에 매복한 채 우리를 기다리고 있었던 거다.

놈은 뭘 원하는 걸까. 이런 공개적인 살인은 언젠가 꼬리가 잡히기 마련이다. 호흡이 너무 빨라. 범인이 원하는 게 복수라면, 이보다 훨씬 은밀하고 조심스럽게 진행되어야 한다. 이건 벼랑 끝을 향해 내달리는 폭주기관차 같잖아. 우악스럽고 무자비한 질주, 이건 뭔가 억지스럽다.

“좀 괜찮아요?”

어느새 혜원이 돌아왔다. 그녀의 양손에는 김이 모락거리는 커피 두 잔이 들려 있었다.

“예, 감사합니다.”

신일은 넘겨받은 커피를 천천히 넘겼다. 달달한 믹스커피가 위벽에 닿아 따끔거렸다.

“그럼, 다시 시작해도 될까요?”

“예, 그러시죠.”

“불편하시겠지만, 양해해 주세요. 저희로서는 신일 씨의 도움이 꼭 필요한 상황이라서. 정 견디기 힘드시면 조금 더

쉬셔도 되고요.”

“아닙니다. 이제 괜찮아요.”

혜원은 여전히 차갑게 굳은 표정이다.

“감사합니다. 그럼 얘기를 계속해 볼까요? 그 도경욱 씨 살인사건 말인데요. 저희가 그 사건의 용의자라 할 만한 사람을 한 명 추려냈거든요.”

“그건 역시 진하입니까?”

“그게 아직 마진하인지 여부는 확인되지 않았어요.”

“신분도 확인되지 않은 사람을 용의자로 추려냈다는 겁니까?”

“당시 도 중사의 매장 장소를 신고한 제보자 말이에요. 아직 신분이 확인되진 않았지만, 그 사람이 이번 사건의 유력한 용의자가 된다는 얘기예요.”

“사건의 제보자가?”

“신고 전화를 들어 보면, 그 제보자가 수상하다 싶을 정도로 매장위치를 상세히 알려주거든요. 마치 자기가 직접 그 장소를 고른 사람처럼 말이에요.”

“자기가 직접 장소를 고른 사람처럼….”

“게다가 이 신고자가 시체 매장 위치를 설명하는 방식이 군사작전에서 쓰이는 방식과 매우 흡사하더군요.”

“군사작전에서 쓰이는 방식이라면…”

“시체가 발견된 곳은 일반인이 설명하기 까다로운 등산로 하나 없는 산 중턱이었어요. 그런데도 제보자는 침착하게 주변의 특징적인 지형지물을 거점 삼아 목표물을 향해가는 길을 정확하게 설명해냈어요. 마치….”

“고도의 군사 훈련을 받은 사람처럼 말이죠?”

“맞아요. 현재 신일 씨가 말한 조건의 사람들 중 그 양봉장이 범죄조직과 연관되었다는 사실을 알 만한 사람을 추리는 중이에요. 그 정도 정보를 아는 사람이라면 아무래도 그쪽 세계와 직간접적으로 연루된 사람일 테니까.”

“그럴 수도 있겠군요.”

“점점 범인의 윤곽이 드러나고 있어요. 조금만 있으면….”

“저기 그런데 혹시 말이에요.”

“예.”

“그 외에 다른 건 없나요?”

“다른 거?”

“아니, 그러니까 도 중사 살인사건을 우리가 생각하는 연쇄살인범의 동일소행으로 보려면…”

“아까 말씀하신 그 범인의 패턴, 수수께끼 말이죠?”

“예.”

“안 그래도 지금 그 말씀을 드리려던 참이었어요. 잠시 여기를 보시죠.”

혜원은 기다렸다는 듯 컴퓨터 자판을 두드려 모니터 화면을 신일 쪽으로 돌렸다.

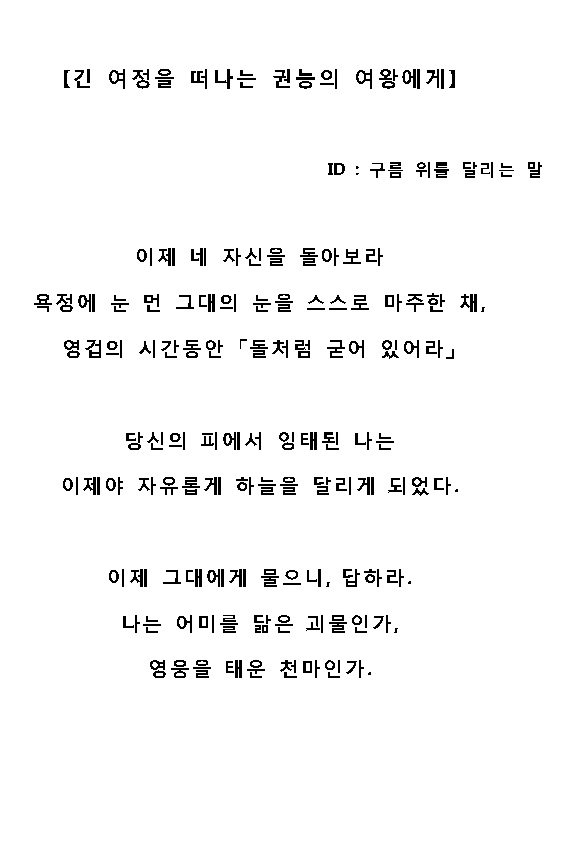

“바로 그 날, 경찰청 홈페이지에 올라온 글이에요. 보시다시피, 이전 사건의 메시지와 문체가 상당히 비슷해요. 게다가 이 글이 올라온 PC방의 IP주소와 제보가 접수된 공중전화 위치도 인접했더군요.”

“그렇다는 얘기는…”

“저는 이 글을 범인이 우리에게 던진 세 번째 「수수께끼」로 보고 있어요. 범인 역시 언젠가 이 글이 발견될 거라 생각했겠죠. 분명 도경욱 씨를 살해한 직후 이 글을 경찰청 홈페이지에 올리고 신고전화를 한 거예요.”

“미리 수수께끼를 던져 놓은다?”

“이 글만 따로 떼어놓고 봐서는 살인사건의 단서라고 할 만한 게 전혀 드러나지 않으니까요. 자, 이걸 한 번 보시겠어요?”

“동일인의 소행 같죠?”

“그런 것 같군요.”

“무슨 의미인 것 같아요? 긴 여정을 떠나는 권능의 여왕이니, 당신의 피에서 잉태되어 자유롭게 하늘을 달린다느니, 이번 글은 도무지 이해가 안 되네요.”

신일은 어금니를 지그시 깨물었다. 턱 근육이 핏대를 따라 이마까지 선명히 일어섰다.

이렇게 된 이상, 가보는 수밖에 없다. 이 악마가 노리는 피의 제물이 아직 남아 있다면, 나 역시 이대로 앉아서 당하지만은 않겠다.

비탈을 타고 쏟아지는 바위에 맞서기 위해 신일은 앞발을 땅속에 깊이 디뎠다. 사지(死地)에 나서는 돌격대처럼 맹렬한 투쟁심이 마음속에 번져 올랐다.

그의 전쟁은, 이제 막 시작되었다.