한여름 小白山 운무에 빠지다

주말 포함해 닷새(7/31~8/4), 금쪽같은 여름휴가인데...

거리두기 4단계라 여럿이 어울려 나다닐 수도 없다. 그렇다고 내리 방콕하기엔 왠지 억울하다. 이럴 땐 산행이 답이다. 광주 무등산과 영주 소백산을 놓고 저울질 하다가 접근성이 좀 더 나은 소백산으로 낙점했다. 주말 피해 월요일, 당일치기에 무동행이다.

이른 아침(05:30) 집을 나와 핸들을 잡았다. 어스름이 걷히는 동쪽으로 향했다. 간간히 빗방울이 차창에 번진다. 양평휴게소 들러 순두부백반으로 배를 채웠다. 산을 오르기 위해선 밥심이 중하다. 중부고속도로 단양 IC를 빠져나와 죽령으로 이어지는 국도로 들어섰다. 산구비를 돌고 도는 찻길이 백사(白蛇)를 연상케 한다. 언제라도 비를 뿌릴 듯 하늘은 온통 잿빛이다. 차창을 내려 숲향을 폐부 깊숙히 흡입한다. 숲향에 鄕愁가 더해져 상큼달달하다.

한때는 소백산 동편 산자락 아래 고향집이 있어 시시때때로 넘나들었다. 때로는 그리움으로, 때로는 심란한 마음으로, 죽령은 내게 감성의 고개였다.

소백산 연화봉과 도솔봉이 이어지는 안부, 해발 689m 죽령 고갯마루에 닿았다. 월요일 이른 시간인데다 비안개가 자욱해서일까, 주차공간이 널널했다.

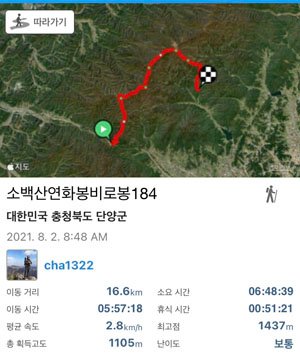

08:48분,

죽령탐방지원센터(해발 689m)를 들머리로 걸음을 시작했다. 연화봉(해발 1,335m)까지는 7.1km, 표고차는 666m, 시멘트로 포장된 완만한 길이다. 물론 이 콘크리트 임도는 일반 차량은 출입할 수 없다. 국립공원관리공단 차량과 소백산 천문대 차량만 오갈 수 있다. 산객들은 한쪽 가장자리에 깔아놓은 야자매트를 따라 걸어 오르면 된다. 야자매트는 물기를 머금고 있어 축축하다. 무덥고 습하기가 생각 그 이상이다. '땀이 난다'가 아니라 숫제 '줄줄 샌다'가 맞다. 땀내 맡고 죽기 살기로 달려드는 풀모기의 극성도 감내해야만 한다. 이 모두를 즐길 수 있어야 비로소 '山'이 보일 터인데, 아직은 내공의 깊이가 얕다. 짙은 안개 속 오롯이 나 혼자다.

몇 구비나 돌아 올랐을까? 저만치에 거대한 형체가 안개 속에서 설핏 모습을 드러냈다. 소백산 강우레이더 관측소다. 지표면 근처에 내리는 비와 비구름, 우박 등을 측정하는 곳으로 전국 9개 관측소 중 이곳 소백산 관측소(해발 1,357m)가 가장 높은 곳에 자리하고 있단다.

강우 레이더 관측탑과 이웃해 있는 연화봉 대피소로 오르는 길, 산비탈을 수 놓은 야생화가 산들바람에 손짓하듯 객을 반긴다. 대피소 전망데크에 섰지만 운무는 지척의 레이더 탑까지 삼켜버릴만큼 짙어 냉큼 소백산군의 속살을 보여줄 것 같지 않다. 어쩌면 '운무의 향연'이 오늘 소백의 레퍼토리가 아니었을까? 그렇게 스스로를 달래며 대피소를 내려섰다.

'백두대간 제2연화봉' 비석이 있는 갈림길을 지나 소백산천문대를 지날 즈음, 후두둑~ 빗방울이 잎사귀를 때리는가 싶더니 빗줄기가 제법 굵어지기 시작했다. 그냥 몸을 맡겼다. 땀에 이미 흠뻑 젖은 몸, 우의를 입은들 걸리적거릴 뿐이다.

연화봉 정상(1,376m)에 이르자, 다행히 비는 잦아들었다. 하지만 운무는 여전히 걷힐 기미를 보이지 않는다. 잠시 배낭을 내려 숨을 고르며 사방을 응시했다. 가까이 야생화만 또렷이 눈에 들어왔다. 지천이 야생화로 뒤덮힌 여름 소백은 앙칼진 겨울 소백의 매력 못지않다.

실은 여기서(연화봉) 희방사계곡으로 하산해 죽령 고갯마루로 이동, 주차해 둔 차로 곧장 귀경할 생각이었다. 그러나 생각과 달리 양 다리는 이미 비로봉을 향해 반응하고 있었다.

연화봉에서 제1연화봉까지는 울울창창 숲길이다. 햇볕 쨍쨍한 날이었다면 더없이 걷기 좋은 그늘 구간이겠으나 오늘처럼 숲안개 자욱한 날은 더욱 어둑해 '전설의 고향' 분위기만 물씬, 으스스 하다.

길가로 웃자란 풀숲을 헤치고, 미끄덩대는 너덜길을 조심조심 빠져나오니 제1연화봉을 오르는 계단이 막아선다. 고갤 들어 올려다 봤다. 그 끝은 안개에 묻혀 가늠되지 않으나 여러번 다녀본 길이라 감은 온다. 저기만 올라서면 비로봉까지 업다운이 심하지 않다. 아직은 멀쩡해 보이는 목계단인데 발판 교체를 할 모양인가? 제1연화봉까지, 목자재가 담긴 포대들이 어지러이 놓여 있다.

연화봉에서 비로봉에 이르는 일대는 수목한계선의 바로 아래 부분인 아고산(亞高山) 지대로, 키작은 나무와 초지로 이루진 육산이어서 산세가 완만하다. 초록초록한 수풀 사이로 아득하게 이어진 목책길은 여름 소백능선 트레킹의 '핵잼'이다.

소백산 아래 풍기가 고향인 향토사학자, 고 송지향 선생은 소백의 너른 품을 매우 자랑스러워 했다. 그가 1940년 7월 4일부터 7일까지 4회에 걸쳐 조선일보에 연재한 '小白山 探勝期' 내용에 잘 나타나 있다. 일부를 구어체 그대로 옮겨본다.

~~豊基에서 서북쪽으로 죽령을 사이에 두고 남북으로 갈라선 小白山은 경상, 충청, 강원 3도에 걸쳐 자리를 잡고 엄숙히 진좌한 일대 산악으로서 그 장엄한 위용은 마치 이 지방의 평화와 행복을 영원히 보장하고 수호하려는 듯이 사방을 굽어보고 잇다.

소백산은 그 주위에서 자기의 품에 안기어 사는 수만 주민의 영원한 행복을 수호하여 주는 聖岳이며 생활의 원천인 만큼 주민의 이 산에 대한 미듬은 진실로 크다.

소백산에서 근원을 두고 사방으로 흐르는 수백갈래의 게류는 언제나 넘처 흘러서 삼백여리나 되는 큰 수위에 연접해 잇는 수만은 전답- 즉, 소백산은 동으로 榮洲, 남으로 醴泉, 서로 丹陽, 동으로 寧越의 모든 평야가 어느 것이나 다 이 소백산에서 흘으는 물로써 관개를 하는 것이니.

이리하여 아모리 혹심한 한재가 잇더라도 주민을 살리고 남을 만한 양식과 옷을 나누어 주며 무성한 삼림은 밥 지을 연료로부터 집을 지을 재목까지 되어주며 장엄 수려한 이 산의 정기를 바더 자라난 향기로운 천연생의 산채는 수천의 화전민의 일종의 자원이 되어주는 동시에 또한 그들의 구미를 도두어 주는 등 실로 그들의 생활의 어느 하나가 소백영산이 주는 천혜의 은택이 아님이 업다. ~~

운무는 야속하리만치 걷힐 기미를 보이지 않는다.

걸음을 멈춰 목책에 기대어 섰다. 땀도 훔치고 매무새도 고치고 간식으로 사온 추억의 빵 '보름달'로 허기도 채웠다.

산상정원을 오롯이 혼자 걷는 기분은 상상 그 이상이다. 고즈넉한 안개 속을 홀로 유영하는 기분이랄까, 코로나戰에 시달리느라 방전된 감성이 말랑말랑하게 충전되는 느낌이다.

비로봉이 가까울수록 운무는 점점 더 짙어졌다. 월요일의 소백산, 그야말로 적막강산이다. 그래도 비로봉인데 너댓명은 있겠지 했다. 웬걸~ 텅텅 비었다. 주말이면 정상석을 배경으로 인증샷 대기줄이 장난 아닌데,,, 텅 빈 비로봉의 모습이 도무지 낯설다.

'비로'(毘盧)는 불교에서 '높다'라는 뜻이다. 소백산 도솔봉, 연화봉, 국망봉도 비로봉(1,440m)에 못미친다. 금강산 제일봉이 비로봉(1,639m)이듯 소백산 주봉도 역시 비로봉이다.

천상의 화원을 뒤로하고 야생화 군락 사이로 난 가파른 목계단을 내려섰다. 고찰 비로사 방면 하산 코스다.

영주에 거주하는 아우에게 SOS를 청했다. “비로사 쪽에서 픽업해 죽령까지 옮겨줄 수 있겠나?”에 “당연 가야죠”다. 아우 찬스 제대로다. 날머리 비로사까진 3.7km, 삼가 주차장까진 5.5km다.

무릎 이상으로 한동안 치료를 받은 터라 걸음이 더딜 수밖에.

삼가주차장에 미리 와 기다리던 아우로부터 전화가 왔다. "일반 차량은 비로사까지 올라갈 수 없다. 형의 무릎상태가 안 좋다하니 국립공원관리공단 차에 동승해 비로사까지 올라가겠다"고 했다.

비로사에서 데크길을 따라 조금 더 걸어내려오다가 공단 차를 만났고 삼가주차장까지 폐를 끼쳤다.

아우 차에 올라 풍기읍내 들러 불고기와 '서부냉면'으로 허기와 갈증을 달랬다. 차를 세워둔 죽령 고갯마루로 이동하며 소백능선을 올려다보니 그제서야 운무가 걷힌 모습이다. 연화봉 강우레이더 탑도 또렷하게 눈에 들어왔다. 마치 약 올리듯...