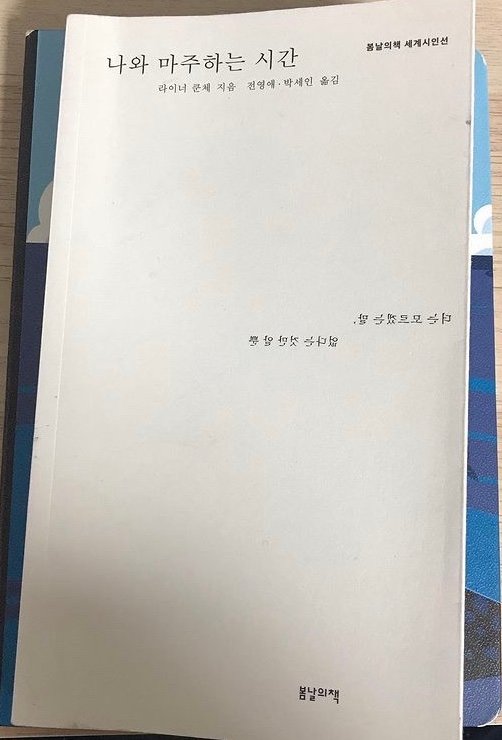

[서평]라이너 쿤체 - 나와 마주하는 시간

아주 길게 흘러온 시간들-모든 이들은 저마다의 역사를 가지고 있으므로, 나는 ‘시간’의 뒤에 ‘들’이라는 복수형 어미를 붙이는 문법적 오류를 감수하고서라도 ‘시간들’이라 말하고 싶다-, 그 수만큼이나 많은 갈래로 나뉘어 흐르는 세상 모든 이들의 시간들이 있다. 나는 그 시간들을 경험하지도 못했고, 알지도 못하나, 그저 ‘시간들’이란 단어 앞에 서기만 해도 서글퍼지고 애틋해져서 심지어 한 때는 가슴마저 먹먹했다.

어떻게 사는 것일까. 인생은. 눈을 뜨고 일어나 한숨을 쉬고, 몸을 움직이고, 누군가와 만나고, 결코 이해할 수 없는 대화를 주고받고, 그러다가 사랑을 하기도, 미워하기도 하고. 어쩌다 술을 마시다가, 아니면 커피를 마시다가 집에 들어가면, 해는 이미 아주 먼 곳으로 가버려, 불을 끄면 스마트폰의 불빛만 남는 것이다. 머리와 가슴에 남은 기억과 느낌은 화상처럼 잠자리에 든 나를 괴롭히고, 새벽에 선잠을 자다 깨면, 갈증과 함께 곧 다시 시작될 아침에 막막하다.

그대와 나는 어디쯤 서 있는가. 인생의. 구르다 보면, 구르기 시작했던 곳은 너무 멀어져 있다. 수신상태가 불량한 텔레비전처럼, 주변 사람들은 치지직 거린다. 나는 방향을 모르고 간다.

수직의 세상. 업로드와 다운로드. 자기 PR의 시대이므로, 많은 사람이 유튜버가 된다. 올리고, 수정하고, 소통하고. 그러나 나는 아무래도 그런 일을 잽싸게 해내기엔 아둔하다. 그래서 외로움을 느끼기도 한다. 나만 뒤처진 것 같다. 사실 늘 그랬다. 나는 언제나 90점이 못 되는 인생이었다. 그게 나의 노력 부족 때문이라면, 온전히 그것 때문이라고 확신할 수 있다면, 입을 다물어버릴 수도 있겠다. 그러다 내가 살아온 시간의 약 세배를 견뎌온 라이너 쿤체를 만났다. 그가 말했다.

철새 떼가, 남쪽에서

날아오며

도나우강을 건널 때면, 나는 기다린다

뒤처진 새를

그게 어떤 건지, 내가 안다

남들과 발 맞출 수 없다는 것

어릴 적부터 내가 안다

뒤처진 새가 머리 위로 날아 떠나면

나는 그에게 내 힘을 보낸다

-뒤처진 새-

나는 비로소 숨을 쉬었다. 그는 나를 모르고 나의 삶도 모르지만, 뒤처진다는 게 뭔지 안다. 그것도 어릴 적부터. 나도 안다. 남들의 속도를 따라가기 힘들다는 것이 어떤 느낌인지. 나만의 속도로 살아가면 된다고들 하지만, 그러자면 나는 너무나 혼자다. 많은 사람이 빠르게, 아주 빠르게 어딘가로 가는 중이다. 나는 여전히 느리다.

검은 날개 달고 날아갔다. 빨간 까치밥 열매들

잎들에게 남은 날들을 헤아려져 있다

인류는 이메일을 쓰고

나는 말을 찾고 있다, 더는 모르겠는 말,

없다는 것만 알 뿐

-나와 마주하는 시간-

이메일은 전류의 속도로, 인류의 영상들도 전류의 속도로, 파악할 수 없을 정도로 빠르게 오르락내리락 하는데, 나는 그 경주 속에서 어떻게 해야 할지 알 수 없다는 막막함으로, 나에게 해줄 말을 찾아 목구멍을 헤집는다. 목구멍을 뒤집어서라도 꺼내고 싶으나, 없다. 아무 말도. 어쩌면 이 시집은 속도감을 잃고 헤매는 이들이 쓰게 될 예비된 회고록. 길을 헤매다가 어느 곳에서 눌러 앉아버린 이들이 쓰게 될 예정된 자서전. 아무도 읽지 않을 ‘시간들’의 ‘기록들’. 그 느낌은 언어로는 표현할 수 없고, 언어로 표현할 수 없는 것들을 말할 때 쓸 수 있는 수사는 도돌이표처럼 결국 ‘언어로는 표현할 수 없다’라는 말뿐인 줄 알았으나, 시인은 끝내 ‘부질없는 희망을 품고, 처마 밑 빗물받이 물탱크의 초록빛’ - 혹서(酷暑), 같은 말을 찾아냈다. 비록 내가 찾은 것은 아니지만, 나는 그가 찾아낸 말에 만족하고 감사하다. 뒤처진 사람일지라도, 그 마음을 그려낼 말을 찾으면, 숨통이라도 트이게 되니, 쿤체는 뒤처진 이들의 삶을 다소 연장해준, 뒤처진 자들의 의사인 셈이다.