“主角综合征”(MCS)的危害

© New Statesman

利维坦按:

作者文中对于“长期主义”以及“有效利他主义”的批评有一定的道理,她的潜台词似乎是在说,不能以牺牲当下人的福祉来为未来人类作出道德上的积极承诺——这本身也是一种非道德。不过,你手上如果有几块钱,捐献出去也并不会影响你现有的生活质量的话,你是否会捐献出去呢?

另外,“主角综合征”的定义虽然有些模糊,而且也不是病理意义上的术语,但如果结合自恋型人格障碍(NPD)来作为参照的话,或许会清晰很多。缺乏同理心、过分夸大自我的重要性、自私冷漠、爱无能等等,都是主角综合征者身上比较显著的特征。或许,爱无能,以及涵盖面更广的道德无能,才是这类人最核心的特征。

开车行驶在纽约那条破旧且拥挤的道路上时,我经历了一个通常在YouTube的“糟糕驾驶员”视频中才能安全观赏到的场景:一位司机,仿佛其他所有交通工具都不存在一般,自信地切入了我已经占据的车道。一个快速的规避动作让我免于成为上述视频中的一员。接着,我大声说出了一句或许不该那么大声的话:“这个除了他自己的外,是否还能意识到其他任何事情?”因为我是个哲学家,习惯于不轻易放下那些没有明确答案的想法——这次与YouTube出名擦肩而过的经历,让我开始思考另一种现象,即所谓的“主角综合征”(Main character syndrome,MCS),或“主角能量”。

© getty images

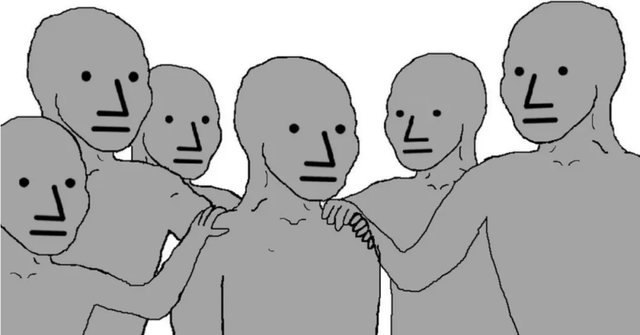

这并非一个临床诊断,而更像是一种社交媒体上流行起来的自我定位倾向,即,把自己的人生视作一个自己担任主角的故事,其他人则最多只是配角。只有主角的视角、欲望、爱恨和观点最为重要,其他角色的存在则可以被忽略。主角行动,其他人则只能被动回应。主角只求关注,而其他人最好服从。你或许听说过“主角行为”,甚至可能在网上或现实生活中目睹过。一位TikToker和她的粉丝们把那些“破坏”她们自拍的路人推到一边,然后在社交媒体上发表他们的不满。一名男子在拥挤的地铁上不戴耳机大声播放体育比赛,不顾其他乘客要求他把声音调低的诉求。这不仅仅是粗鲁:在主角狭隘的世界里,其他人只是偶然闯入他们空间的无足轻重的幽灵。类似于棋子,或者更像是机械人偶,只有在推动主角故事时我们才有自主行动能力。用现在的话来说,我们是“NPC”(非玩家角色)——这个词最初来源于传统的桌游,指那些不由玩家控制的角色。在电子游戏中,NPC指的是那些有预定(或算法决定)行为的角色,由电脑控制。与拥有意志和动机的角色不同,NPC存在的目的是为了帮助主角完成任务,以预定的方式与主角产生交集,或者仅仅保持沉默——一种类似道具的存在,是背景的一部分。

© BBC

另一种理解NPC的方式,是想象哲学家大卫·查尔莫斯(David Chalmers)所说的“哲学僵尸”(philosophical zombie)——虽然在身体上与正常人类无异,但却没有意识体验。如果哲学僵尸笑了,不是因为它觉得有什么好笑,它只是在模仿真实(主角!)个体的反应罢了。对于那些确信自己是主角的人来说,我们其余人或许都不过是“僵尸”罢了。虽然查尔莫斯的“哲学僵尸”是一个关于心灵和意识本质的哲学假设,但将人看作NPC的非哲学观点则在道德上让人担忧。在伦理学和道德心理学领域教授和写作多年,我一直试图阐明并使人们更清晰地理解的一个核心理念是,道德是我们共同践行的东西。我们对自我身份的看法需要彼此的积极参与,而对彼此道德行动能力以及情感状态的同理心开放性,是我们共同生活世界的核心。我们必须把他人视为完整的人,作为道德存在相互参与,才能理解我们是谁,以及我们与他人、世界的关系。但是,“主角叙事”否定了所有这些可能性。它破坏了人类从根本上是相互联系和相互依存的观点,并对人类的两种重要体验构成威胁:第一是与他人的联系;第二是爱。有人反对我的担忧,认为这只是代际错位的简单案例——困惑的X世代误解了Z世代的观点。我认为主角综合征之所以危险,正是因为它似乎不是一时的风潮,不局限于任何一代人的政治观点或社会群体——事实上,它的影响力远远超出了TikTok,在商业世界、学术界和权力殿堂中都能找到它的身影。作为一名哲学家和叙事学家,我坚定地支持这样的观点:自我是我们通过分享故事共同创造出的东西。什么是叙事?简而言之,任何可以阅读、讲述、听到、书写、观看或以其他方式表达的内容——当然也包括社交媒体。在讲故事时,我们创造并揭示了我们认为的自己;在聆听他人的故事时,我们帮助塑造和维持他们作为人的身份。因此,故事是我们看待世界和我们在其中的地位的基础,通过故事,我们可以让自己和他人在道德上达成理解。这也是我们遇到问题的地方。暂且不谈哲学内部对叙事观道德的批评,认为其在认识论上不可靠且没有任何基础性原则,还有一些担忧与我们当前的话题更直接相关:如果社交媒体是一种叙事,叙事学家(比如我自己)是否可以用同样的理由为其辩护?如果答案是肯定的,那么为什么我还要花这么多时间担忧主角综合征及其衍生的众多故事呢?

答案与主角综合征所提供的故事类型有关。一方面,道德与身份的叙事方法强调说话与倾听——分享与接受——强调多种声音、共享话语和相互可理解性的意义。这类方法不仅指出了自我叙事的重要性,还指出了他人叙事在理解人类身份的相互依存性上的道德意义。另一方面,主角所编织的叙事对他人的故事既没有兴趣也没有耐心;它们根本不是相互依存的关系。它们不在乎相互理解。唯一重要的就是主角自身的视角、他的故事和他孤独的自我。在这种自我叙事的版本中,只有一个独特的发言者和他那重要的故事。不过,正如叙事学家经常指出的,并非所有的叙事都是好的、可取的或值得鼓励的。事实上,正如女权主义哲学家、生物伦理学家希尔德·林德曼(Hilde Lindemann)所说,一些叙事可能会造成道德伤害,既不利于演讲者和听众的身份,也破坏了共同道德世界的可能性。我认为,主角综合征现象中出现的叙事,正是这种破坏性叙事。主角综合征提供了错误的故事类型:有害的、孤立的、唯我的、非道德的。而且,在很大程度上,它始于主角自我认知中假定的优越性。虽然主角在自己心目中是独一无二的重要存在,但这种重要性有多种表现形式。让我们从通常的罪魁祸首——娱乐和社交媒体——开始,在那里可以经常看到这些主角处于自己的“原生环境”中。

© The State Press

“主角”标签在TikTok和Instagram上已被浏览了数百万次,#maincharacter标签下有成千上万的帖子。每天,社交媒体上的居民们都被灌输这样一个观念:成为自己生活中的英雄,是唯一重要的事情。

我们直接或间接地向他人提出要求:“停下所有事情,关注我!”

但这不仅仅是社交媒体的问题:许多面向年轻观众的电影都围绕英雄的中心任务展开,英雄必须克服障碍、智胜对手、逃脱困境、超越他人,最终在胜利中获得荣耀。这种英雄之旅,在《饥饿游戏》系列电影(2012-2023年)、《分歧者》系列(2014-2016年)、《蜘蛛侠》(2018-2024年)以及《移动迷宫》系列(2014-2018年)中展现得淋漓尽致,这只是最近的一些例子。当然,里面也有助手和其他角色——但最后,正如1986年电影《高地人》(Highlander)中的台词:“最后只能有一个。”

吸收了这些信息,模仿电影和其他媒体中主角的旁白,我们也试图为自己的人生叙述——经常直接对着智能手机——向世界分享我们的人生道路、故事情节和视角,宣称它们才是重要的,值得关注的;我们的声音是值得听取的。我们直接或间接地向他人提出要求:“停下所有事情,看我——我是英雄!”但将我们日益增长的自我重要感归咎于媒体是否太过简单了?早在互联网之前,甚至在社交媒体出现之前,人们就已经通过日记、自传、诗歌等方式分享他们的故事,将自己的生活推向舞台中央。一代又一代的美国人都被教导要追求幸福——个人的幸福——高于一切。一直都有唯我论者、自恋者、反社会者和单纯的求关注者——社交媒体并没有发明“自我至上”的类型。

© VICE

然而,在这个全球都可以接触他人和自己的时代,我们能帮到自己吗?当有人一直在那里,随时准备参与其中时,我们——至少是我们中的一些人——能抵御对于受众的需求吗?恐怕不能。正如临床心理学家迈克尔·G·韦特(Michael G Wetter)在2021年接受《新闻周刊》采访时所说,主角综合症是:这是人类渴望被认可和被肯定的本能,加上快速发展的技术,使得自我推销变得迅速而便捷,这是不可避免的结果……那些表现出与主角综合征经历相符特征的人,往往想要创造一种依靠观众来认可他们故事的叙事。如果没有观众,故事或电影还有什么用呢?社交媒体和其他媒体让我们更容易实现主角神话,更重要的是,也更易被社会接受。我们可以上传照片、视频、整部关于我们自己的电影——我们可以通过巧妙的光线和角度技巧、应用程序和滤镜来选择别人如何看待我们,这些技巧可以准确地讲述我们想要讲述的故事。

© Cargo

所有这一切,都是因为我们想要被关注,想要被看到——被视为一个真正重要的人。正如网红阿什莉·沃德(Ashley Ward)在2020年在TikTok上指出的那样:“你必须开始将你的生活浪漫化,并将自己视为主角,因为如果你不这样做,生活就会从你身边溜走,而所有那些让生活如此美好的小事也将继续被忽视。”如果没有被看到,没有被当作重要的人物注意到,就意味着将自己降级为NPC——一个无名小卒,一个无关紧要的人,一个没有个人故事或能动性的“假人”,过着预设脚本般灰色、微不足道的生活。相反,被看到则意味着幸福。这种幸福需要确保他人知道自己是幸福的、成功的、比那些NPC更优秀——换句话说,这意味着要不断地打磨自己形象、自己的叙述和自我。如果自己不是主角,那么肯定会有别人是。对许多人来说,这简直是无法容忍的命运。

当然,指责所有媒体,或仅仅指责社交媒体引发了“主角综合征”是片面的。不足为奇的是,主角式人物已经出现在那些精神病态和自恋行为一贯盛行的领域:政治、学术界和其他面向公众的机构中。从一位声称“只有我能解决”国家众多危机的美国总统,到坚称只有他们说的是真话的新闻媒体人物,再到那些无法或不愿区分“成名”与“有效行动”的政客,主角综合征正在成为一种常态。 然而,还有更糟糕的情况。作为一名学者,如果我不把学术界那些自诩为“社会领袖”甚至更糟的“思想领袖”的人包括进来,那我就太失职了。特别是在一群学者以及资助他们的慈善家中,主角能量尤为强烈,他们喜欢自称为“长期主义者”(longtermist)或“有效利他主义者”(effective altruist)。

© Eric Harlow/Keystone/Getty Images

“有效利他主义”很大程度上受到哲学家彼得·辛格(Peter Singer)1972年发表的文章《饥荒、富裕与道德》(Famine, Affluence, and Morality)的影响[1],该文认为,我们在道德上有义务通过关注那些能带来最大生活质量改善的事业来最大限度地发挥我们的影响。有效利他主义者声称,我们每个人都有道德责任以最有效的方式行善——换句话说,我们必须为尽可能多的人提供最大的利益,无论他们身在何处。 长期主义者将这种功利主义伦理进一步扩展,认为其目标是减少人类面临的“生存风险”威胁:气候变化、核战争、破坏性的小行星和其他来自太空的灾难、人工智能的负面效应等;长期主义者将这种责任扩展到未来的人类,并将其视为人类的主要道德优先事项。 该运动的领导者之一、道德哲学家威廉·麦卡斯基尔(William MacAskill)在其《我们欠未来什么:百万年视角》(What We Owe the Future: A Million-Year View,2022年)一书中精确论述了这一观点,并得到了另一位长期主义哲学家尼克·博斯特罗姆(Nick Bostrom)在牛津大学未来人类研究所(FHI,现已解散)的支持。信息大致是这样的:我们可能认识到了将稀缺资源分配给当前人口的悲剧。然而,如果这样做意味着提高未来几代人的生存和福祉机会——而这些人口将远远超过今天——不这样做就是一种道德犯罪。 那么,问题是什么呢?这些学术界的行善者及其经济支持者如何符合主角综合征的标准?答案在于有效利他主义者和长期主义者必须做出的两个必要假设[2]。首先,由于两种世界观的功利主义计算,未来可能会有更多的人口,这似乎证明了将当下的人们视为NPC的合理性。事实上,他们告诉我们,我们的苦难可能是拯救未来的唯一途径!其次,既然(当前的)几代人的福祉相对来说并不重要,长期主义者认为他们有权操纵我们做正确的事。选择正确的职业,贡献于正确的事业,承受正确的匮乏,等等。因为这种操纵是被允许的——事实上是道德上必须的——地球上现有居民的自主性和固有价值不仅被忽视,而且被贬低为无关紧要的道德考量。整个计划的顶端则是主角光环,他们的神话不仅赋予他们道德感,让他们明白什么才是真正重要的,而且(表面上)赋予了他们实现愿景的手段,所有NPC都见鬼去吧!确实,“最后只能有一个”。

然而,彼此的关怀仍然很重要。E·M·福斯特(E.M.Forster)的小说《霍华德庄园》(Howards End,1910年)的引言是“唯有联结”(Only connect),在一个似乎致力于摧毁人类和人际联系的现代世界中,我们被敦促连接自己内心的不同部分,最重要的是,连接彼此。然而,我们似乎正漂泊在一个越来越多的人选择走上舞台、炫耀自己、不仅宣称自己需要被看见和被崇拜的世界中,还坚持让他人屈从于我们的角色。 我们有理由感到绝望——但我们一直都有这种理由吧?社交媒体的革命,以其广泛的影响力和英雄之旅的诱惑,或更为粗糙的版本——要求不断的关注——不过是长期以来对自我、身份和重要性的当前体现。但这是我们的时代,我们的时刻,似乎我们应以我们所知的最佳方式作出回应。因此,虽然我并不假装知道——甚至可能没有答案——如何解决主角综合征现象的道德危害,但我确实认为我们可以从问自己正在失去什么以及为什么有理由试图挽救它开始。

© KidSpirit

我认为自我创造的叙事是我们身份的根本,通过讲述和聆听关于我们自己、他人和世界的故事,我们理解自己是谁、为什么以及如何成为现在的样子。然而,当下盛行的主角叙事几乎没有帮助我们形成互相构建的身份,反而将人际关系的复杂性简化为“我”和“不是我”、“他们”和“我们”、“英雄”和“反派”的二元对立。我们不再是彼此自我构建的共同创作者,而是陷入了一种焦虑驱动的、浅薄的消费主义竞争之中,争夺成为唯一真实自我、唯一真实主角的机会。我们因此变成了对手、竞争者,在这场赢家和输家的零和游戏中角逐。随着互相依存的身份构建的可能性消失,我们感到更加孤独、无人聆听、无人关注——甚至失去了作为“人”的意义。 主角综合征的叙事,缺乏心理学家和哲学家称之为“心智理论”的东西——即我们理解他人与我们拥有相同的心理状态,而不是仅仅作为我们生活中单一神话的配角。这种缺乏将他人视为与自己平等的道德个体的意识,与自恋有着家族相似性(family resemblance)。“家庭相似性”由哲学家路德维希·维特根斯坦提出,该理念认为,各种实践和思想可以通过一系列重叠的相似性联系在一起。

他们的行为本身限制了爱的可能性。

关于主角综合征与自恋之间的家族相似性,亚历山大·法蒂奇(Aleksandar Fatic)将其称之为一种“道德无能”[3]——即“体验道德情感的无能,如同理心、团结、忠诚或爱”。主角综合征和自恋在拒绝我们的相互依存方面是一致的:它们不仅嘲笑与他人建立有意义的联系,还将这种嘲笑视为一种美德。由于道德无能阻碍了联系,主角综合征及其近亲自恋都暗示了福斯特引言中警告的道德失败。

然而,仍然存在另一个词:爱。

加缪:“我只承认一种责任,那就是爱。”© PhilosophyMT

阿尔贝·加缪在他的《笔记本》(Notebooks,1935-1942年)中坦言:“如果我不得不写一本关于道德的书,它将有一百页,九十九页是空白的。最后一页上我会写:‘我只承认一种责任,那就是爱。’” 哲学家哈里·法兰克福(Harry Frankfurt)在《爱的理由》(The Reasons of Love,2004年)中告诉我们,爱既是必要的也是危险的,它使我们彼此之间变得无比脆弱。 虽然许多沉迷于主角综合征的人渴望被爱、被认可,但他们的行为本身却限制了爱的可能性。我这里说的爱不仅仅是浪漫的爱情,还包括在朋友、家人之间,甚至有时在更远的关系中存在的那种温柔的情感。这种面向他人的爱,需要对相互脆弱性、差异性以及对被爱者非功利性的开放。然而,主角综合征提倡相反的做法:一种他者化,将人类转变为抽象实体和工具性有用(或无用)的假人。 主角综合征是否背叛了“爱的责任”?我们或许会站在伊曼纽尔·康德一边,说我们至少绝不能把别人当成实现我们目的的工具。但考虑到加缪的声明,这似乎是不够的。

爱在某种意义上意味着进入一种神秘的状态——与他人建立联系,而这种联系并不提供任何保证,没有个人荣耀,没有安全的结果,当然也没有赢家和输家。爱意味着面对我们身份的不确定性——以及对他人身份的不确定性。法国哲学家艾曼纽尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas)认为,“他者性”(alterity)——由他人引发的不确定性——是一切道德的开端。它可能也是一切爱的开端:他人挑战我们,向我们提出要求,让我们担起责任。他人迫使我们摆脱自我参照的唯我主义,进入联系的敬畏之中。列维纳斯告诉我们,看看另一个人的脸。在看到另一个人的脸时,我们开始理解什么是脆弱,什么是责任。这与“点赞”、订阅者或粉丝相差十万八千里。

许多被主角式生活吸引的人是在寻找某种爱、某种认可,或对他们存在感的某种保证。他们在寻找一种感觉,一种氛围。但爱远不止是一种情感态度。埃里希·弗洛姆(Erich Fromm)在《爱的艺术》(The Art of Loving,1956年)中将爱定义为一种艺术实践,指出“如果没有爱邻居的能力,没有真正的谦卑、勇气、信念和自律,就无法获得个人之爱”。对他来说,爱是一种“活动,而不是被动的情感”——为了真正地去爱,仅仅感受是不够的,所需的是对被爱的人的责任。然而,主角综合征却剥夺了我们做这件事的能力——真正谦逊地爱任何人或任何事物。对于征服的英雄来说,所有互动都是交易性的,所有的敬畏都是自我指向的。 那么,这将让我们处于何种境地?主角综合征并不是一个可以通过“做与不做”清单解决的谜题。这不是一个可以通过立法解决的社会问题。相反,它要求我们像约瑟夫·坎伯(Joseph Campbell)等人所说的那样,进入一种“灵魂的黑夜”。

© Tumblr

这可能意味着我们要忍受匿名、孤独、无聊和迷失;抵抗表演与真实联系之间的模棱两可;让自己向他人敞开,从而面临失败的风险。这可能意味着要把自己看作永远不完整的人,并认识到实现可能不在预期之中,生活不是一个辉煌胜利的神话,其他人也不是来为我们当配角的。我倾向于引用塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)的戏剧《终局》(Endgame,1957年),其中一个角色提醒我们:“你在地球上,没有治愈的办法!”听起来很有道理——让我们从这里开始吧。