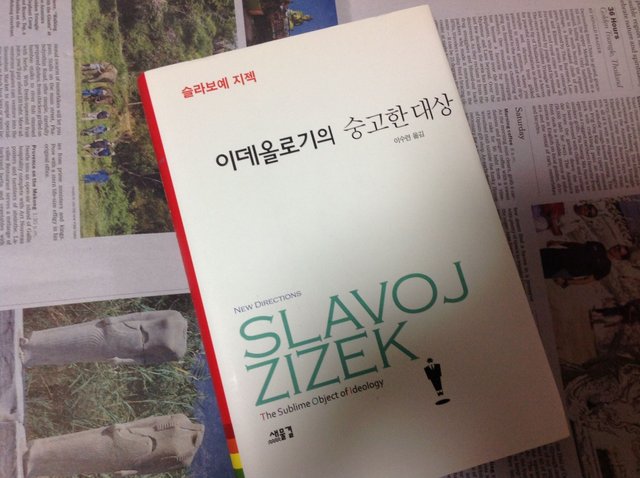

이데올로기의 숭고한 대상

슬라보예 지젝은 한국에서도 꽤 인기가 많은 철학자이다. 그는 현재 슬로베니아의 류블랴나 사회학연구소 고등 연구원으로 재직중이다. <이데올로기의 숭고한 대상>(The sublime object of ideology)은 그의 대표적인 저서 중의 하나라고 할 수 있다.

출판사는 이 책에 대해 ‘세계 최고의 철학자이자 가장 위험한 사상가인 지젝에 대한 최고의 입문서!, 지젝 사유의 원형을 고스란히 담고 있는 대표 데뷔작!, 프로이트와 라캉과 헤겔, 마르크스에 대한 최고의 안내서!’라는 찬사를 붙였다. 라클라우도 포스트-마르크스주의 시대에 민주 사회주의적 정치 프로젝트를 구축하는 문제를 다루기 위한 이론적 전망을 정교화하는 과제에 관심이 있는 사람들에게 이 책은 핵심적인 필독서라고 추천한다. 그래서 이 책은 결코 쉬운 책이 아니다. 대학원에서 철학을 전공하고 있는 내 친구도 지젝의 책은 어렵기로 악명이 높다는 이야기를 했다. 철학 전공자도 어렵다고 혀를 내두르는 책이니 나에게 쉬울 리가 없었다. 하지만 이 책을 읽고 나도 슬라보예 지젝의 사상에 대해 흠뻑 빠지게 되었다.

이 책의 서문에서 지젝은 이 책의 목표가 삼중적이라고 쓴다. 먼저 라캉 정신분석의 몇 가지 근본 개념에 대한 개설서로 활용된다는 것이다. 지젝은 본서가 라캉을 ‘포스트-구조주의’의 장에 포함하는 왜곡에 맞서 라캉이 ‘포스트-구조주의’와 근본적으로 단절하고 있음을 분명하게 보여줄 것이라고 쓴다. 또한 라캉을 반계몽주의자라고 보는 왜곡된 이해에 맞서 그를 합리주의 계보 속에 위치시킬 것이라고 이야기한다. 라캉 이론은 아마 계몽주의의 가장 급진적인 현대적 판본일 것이다. 그리고 지젝은 이 책의 두 번째 목표가 일종의 ‘헤겔로의 회귀’를 완수하는 것이라고 한다. 라캉의 정신분석에 근거해 헤겔의 변증법에 새로운 독법을 제공해 그것을 다시 현실화할 것이라는 게 지젝의 생각이라고 할 수 있다. ‘관념론자-일원론자’라는 헤겔의 현재 이미지는 전적으로 잘못된 것이며, 우리는 헤겔에게서 차이와 우연성에 대한 가장 긍정을 발견할 수 있다는 것이다.

그리고 세 번째로 지젝이 이 책의 목표로 지적한 것은 몇몇 잘 알려진 고전적 모티브(상품 물신주의 등등)의 얼핏 이데올로기 이론에는 아무것도 제공할 것이 없어 보이는 라캉의 몇몇 핵심적인 개념-누빔점, 숭고한 대상, 잉여 향유 등등-에 대한 새로운 독법을 통해 이데올로기 이론에 기여하려는 것이라고 쓴다. 결국 지젝은 ‘헤겔을 구출하기 위한’ 유일한 방안이 라캉을 경유하는 것이라고 생각하는 것이다.

그렇다면 첫 번째 내용인 증상에 대해서 이야기를 해보도록 하겠다. <이데올로기의 숭고한 대상>의 독자뿐만 아니라 지젝 입문자들은 정신분석이론에 대한 최소한의 지식을 갖고 있어야 한다. 그렇지 않고서는 이 책을 이해하는 게 어렵다. 덧셈, 뺄셈도 모르는 상태에서 곱셈을 이해해야 하는 상황이라고 해야 할까. 이 책의 내용의 상당수가 정신분석에 대한 내용이기 때문에 옮긴이 역시 정신분석학 박사과정 중에 있는 학생을 선택한 것이 아닌가 생각된다.

그리고 정신분석학에서 유명한 석학은 프로이트, 라캉 등을 들 수 있는데 특히 이 책에서는 라캉에 대한 이야기가 많이 등장한다. 이 책의 71쪽에 의하면 정신분석은 심리학이 아니라는 것이 라캉의 기본 명제이다. 가장 내밀한 신앙들 심지어는 연민, 울음, 슬픔, 웃음과 같은 가장 내밀한 감정들조차도 진정성이 손상되지 않은 채 타인에게 전이되거나 위임될 수 있다고 한다. 세미나 <정신분석의 윤리>에서 라캉은 고전 비극에서 코러스가 맡은 역할에 대해 말한다. 수많은 일상의 문제로 고민에 빠져 극장에 온 관객들은 연극이 다루는 문제에 속 편히 몰입할 수 없다. 다시 말해 연극이 요구하는 공포와 연민을 느낄 수 없는 것이다. 그렇다고 해서 문제는 전혀 없다고 지젝은 말한다. 우리 대신 슬픔과 연민을 느껴주는 코러스가 있으니까 말이다. 혹은 더 정확히 말하자면 우리는 코러스를 매개로 해서 연극이 요구하는 감정들을 느끼는 것이라고 지젝은 주장한다.

그리고 지젝은 35쪽에서 라캉에 따르면 증상이라는 개념을 고안해 낸 사람은 다름 아닌 마르크스라는 점을 이야기한다. 라캉의 이 테제는 그저 흥미를 끌기 위한 말장난인지, 아니면 모호한 유비인지, 그것에 타당한 이론적 근거는 있는 것인지, 만일 마르크스가 정말로 프로이트의 장에서 작용하는 것과 같은 증상 개념을 진술했다면 우리는 칸트처럼 그러한 만남을 가능하게 했던 인식론적 조건들에 대해 질문을 제기해야 만 할 것이라고 지젝은 주장하는 것이다.

그렇다면 ‘증상’이란 무엇일까. 이 책의 129쪽에는 증상에 대한 설명이 아주 자세히 나와 있다. 지젝에 의하면 우리는 증상 개념을 라캉의 이론적인 발달의 주요 단계를 구별할 수 있는 일종의 실마리나 지표로 사용할 수 있다. 처음에 1950년대 초반에 증상은 상징적인, 다시 말해 기표적인 형상물로서 이후에 그것에 진정한 의미를 부여하게 될 것이라고 간주된 타자를 향하는 일종의 암호인 코드화된 메시지로 간주되었다고 한다. 증상은 세계가 실패하는 곳에서, 상징적 소통의 회로가 끊어진 곳에서 출현한다는 것이다. 그것은 일종의 ‘다른 방식을 통한 소통의 연장’이다. 실패하고 억압된 단어는 코드화되고 암호화된 형태로 나타난다. 이는 증상은 해석될 수 있을 뿐만 아니라 이미 해석을 목표로 해서 형성되어 있음을 함축한다. 그것은 자신의 의미를 갖고 있다고 추정되는 타자를 향하고 있다는 게 특징적이다. 다시 말해 수신인이 없는 증상은 없는 것이다. 증신분석 치료에서 증상은 항상 분석가를 향한다.

개인적으로 나는 이 책에서 ‘유대인과 안티고네’의 이야기를 가장 재미있게 읽었다. 이 부분을 통해 왜 유대인이 인종차별주의의 탁월한 대상으로 선택되어왔는지를 이해하게 되었다. 이는 지젝에 의하면 유대인의 신이 ‘신의 이미지를 만들지 말라’는, 다시 말해 타자의 욕망이 간극을 실정적 환상의 시나리오로 매워버리지 말라는 형식적 명령을 통해 ‘케 보이?’를, 무시무시한 심연과도 같은 타자의 욕망을 가장 순수하게 구현하고 있기 때문일 것이라는 게 지젝의 생각이라고 할 수 있다. 아무튼, 수준높은 철학책에 대한 갈망이 있다면 <이데올로기의 숭고한 대상>은 반드시 읽어야 한다.